土佐打ち刃物の歴史

高知県は南街道に属し日本書紀の時代より「土佐国」と呼ばれておりました。

全国でも屈指の「温暖多雨地」であり、古くから「良木」に恵まれ、多くの「木材」を搬出し

てきました

それに伴って「山林伐採に必要な打刃物」が古くから造られました

また、鎌倉時代後期、徳治元年(1306年)大和国より土佐に移住した刀鍛冶「五郎左衛門義光派」が室町末期(1580年)まで繁栄し、打ち続く戦国の乱世で「武具刀剣等」の需要に応じておりました

また彼ら刀剣鍛冶の影響は、農業、山林用打刃物鍛冶とも技術的にもあいまって多くの鍛冶屋が土佐国内に点在していました

なぜ香美市土佐山田町が「土佐打刃物の発祥の地」と呼ばれているかというとこの時代に土佐を支配していた藩主長宗我部元親が豊臣秀吉に仕え小田原征伐に参戦した際、佐渡から優秀な刀鍛冶を土佐に連れて帰り、現在の香美市土佐山田町に住まわせ、この鍛冶職人のおかげで土佐打刃物の技術が著しく向上したといわれております

天正十八年(1590年)土佐一国を総地検した、「長宗我部地検帳」に、399軒の鍛冶屋が居たことが記されています。

土佐打刃物の本格的な隆盛は、江戸時代初期土佐藩の財政窮迫による「元和改革(1621年)」により始まります

藩は森林資源の確保や新田開発の振興政策を遂行し、家老職「野中兼山」の「農山林収益策」により農業林業用打刃物の需要が拡大したおかげで土佐打刃物の生産量、品質が格段に向上しました

こうして藩政に対しての鍛冶屋の切磋琢磨の貢献が、他に比類なき「土佐打刃物」を生み出しました

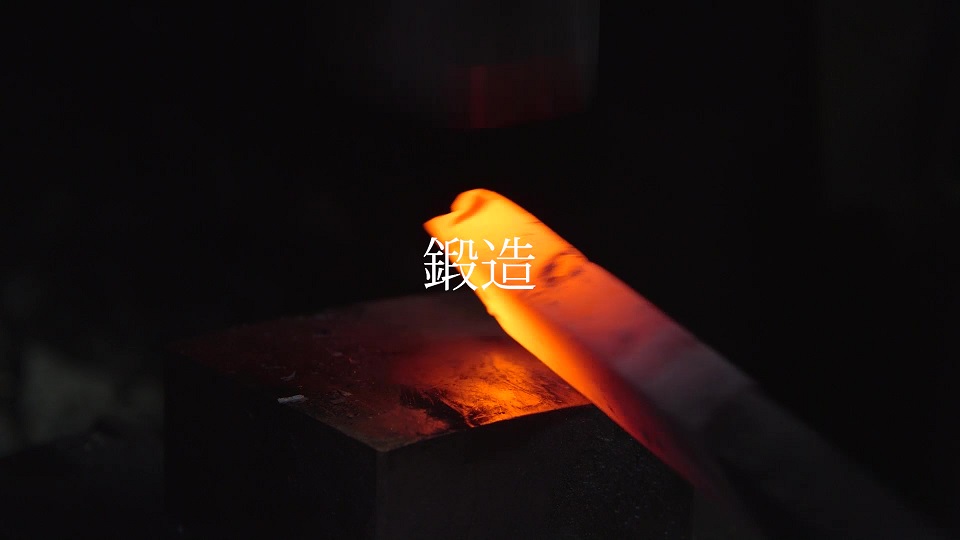

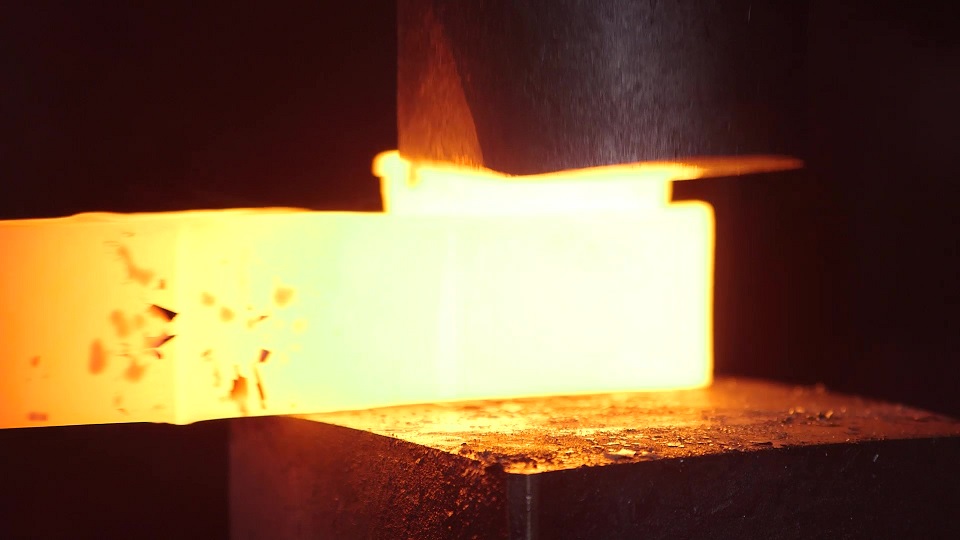

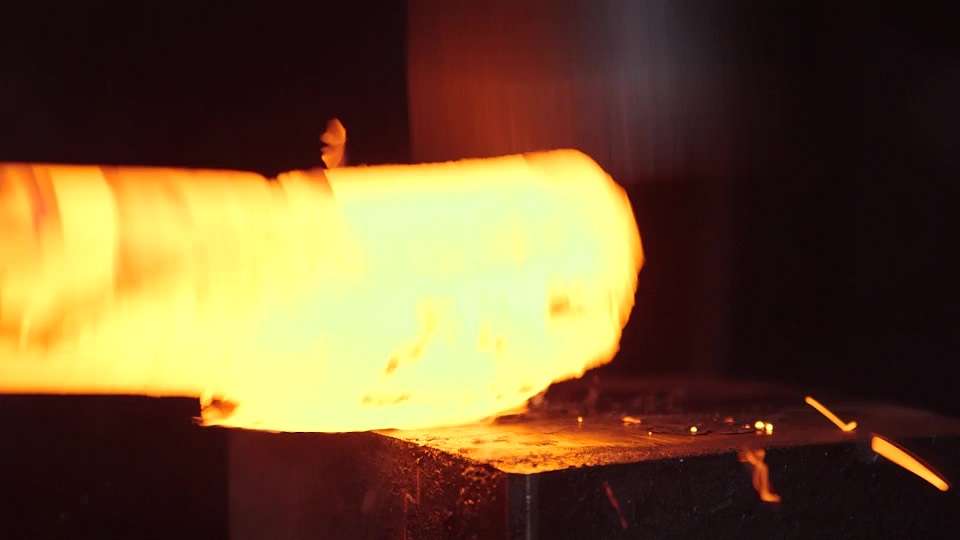

「土佐打刃物」は多少の道具の機械化は取り入れたものの江戸時代から続く400余年の古式割り込み鍛造製法技術と伝統は21世紀になった現代の世まで変わることなく受け継がれています

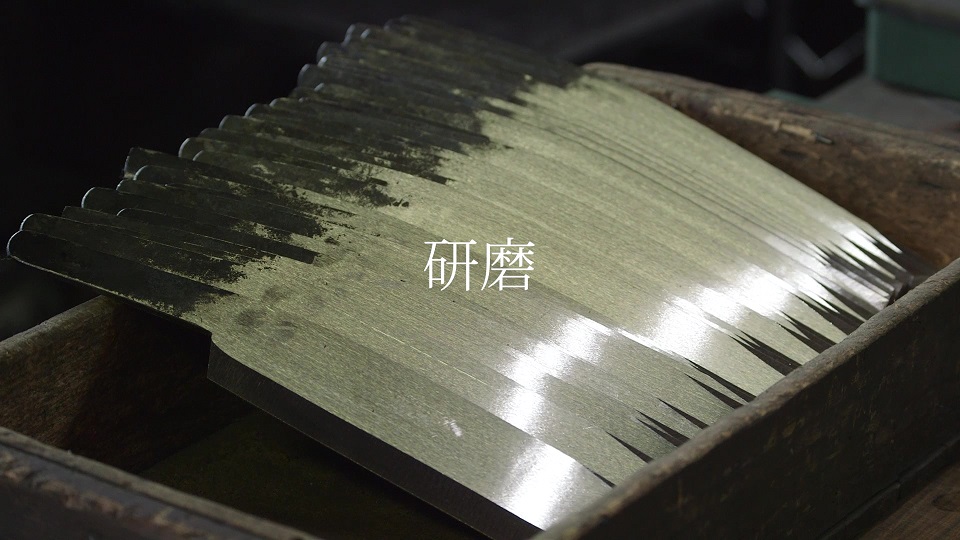

製造工程の解説 |

|

研ぎなどの受付・お手入れ方法他 |

|

オーダーメイドについて |

|